In Kiel wurden seit 2018 vermehrt Parklets beantragt. Die Grundidee kommt aus San Franzisko. Dort nahm zunächst der Parking Day (2005) seinen Ursprung. Die Motivation war zunächst, temporär der rein private Nutzung von Parkplätzen etwas entgegenzusetzen. Beim Parking Day geht es darum, Parkplätze zu besetzen. Die Anfänge sieht man in diesem alten Youtube-Video aus 2006:

2012 wurde eine Thesis veröffentlicht:

Experimenting with the margin Parklets and plazas as catalysts in community and government University of Southern California ProQuest Dissertations & Theses, 2012. 1529044. (Robin Abad Ocubillo) https://issuu.com/robin.abad/docs/experimentingwiththemargin_abadocubillo2012_

Darin wird u.a. auf die Motivation zur Einrichtung von Motivation eingegangen: Das die Notwendigkeit zu Intervention und Expermenten gesehen wurde, weil die verbreitet Stadtplanung, die aktuellen Problem, gerade durch da Auto und das Parken nicht lösen konnte oder wollte.

Hier ein Video mit Robin Abad, dass sich um “Placemaking” und “Policies” dreht. Er redet ach darüber, wie wichtig es ist, diese Regeln und Hürden zu reduzieren und zu beseitigen:

2024 häuften sich in Kiel Meldungen darüber, dass Parklets verweigert wurden. Es wurde auch darauf verwiesen, dass man behördenintern an einer Handreichung arbeiten würde - und das vorher keine weiteren Parklets mehr genehmigt würden. Offenbar wurden manche Parklets direkt genehmigt und andere abgelehnt - es gab keine gut vermittelbare Regeln, die es erlaubt hätte vorherzusagen oder für städtische Angestellte einfach zu entscheiden, ob ein Parklet genehmigt werden sollte.

Auf dem Kulturkraft-Barcamp hatten Sophie Mirpourian vom Stadtmacher:innen-Netzwerk und ich eine Session gemeinsam angeboten. Ich hatte schon länger die Idee mit “Kaffeetrinken mit der Verwaltung”, weil mein Eindruck war, dass man da oft aneinander vorbei redet. Und auch das Netzwerk, dem ich mich auch zurechne, hatte das so ein wenig als Gründungsmythos. Das Feedback war eigentlich ganz gut, auch wenn da jetzt konkret kein Nachklapp und Ergebnisse erfolgte.

Letztes Jahr wurde ich aus verschiedenen Quellen eben über diese Handreichung zu Parklets informiert und ich habe dann die Info an das Netzwerk weitergegeben. An zwei Terminen war allerdings kein echter Input oder Austausch geplant zwischen Parklet-Aktiven und Verwaltung, sondern es wurde einerseits seitens der Verwaltung etwas präsentiert, was weniger in Richtung Genehmigungen ging und mehr Richtung Architektur - und dann ein größerer Teil der Stadtgesellschaft, inklusive den Ratsfraktionen. Viele davon kannten Parklets gar nicht, oder waren eher darüber besorgt.

Es kam also leider nicht zu einem intensiveren und direkten Austausch zwischen Bürger:innen, die intensive Erfahrungen mit der Beantragung von Parklets haben und der Gegenseite, die dann diese Anträge beantragen. Ich habe damals schon befürchtet, wenn die Verwaltung da wieder etwas im stillen Kämmerlein ausdenkt ohne “uns”, dann kann das gar nicht anders als schief gehen. Insbesondere da schon erste Entwürfe rumgeisterten, die als SEHR bürokratisch und weltfremd anzusehen waren. Unter anderem wollte man generell verbieten, dass Gastronomie Außensitzgelegenheiten in Form von Parklets anlegt. Also das, was zB in San Franzisko so prägend ist, auch und gerade während Corona.

Nun will die Ratsversammlung also ein Papier beschließen:

Leitfaden für die Genehmigung von Parklets

Aber gehen wir doch mal alle Regelungen durch:

Einführung

Hochwertig gestaltete Aufenthaltsflächen im öffentlichen Raum tragen ganz wesentlich zu einer lebendigen Stadt bei. Dabei kommt der Möblierung eine große Bedeutung zu, weil sie die Nutzbarkeit der öffentlichen Flächen erheblich steigern kann. Neben bekannten Möblierungen, wie Freisitzanlagen, Bänken, Liegen etc. können auch Parklets Anziehungspunkte für Begegnung und Austausch für die Bürgerinnen und Besucherinnen der Stadt sein und damit einen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Parklets sind vorzugsweise aus Holz gebaute und mit möglichst viel Grün ausgestattete Stadtmöbel im öffentlichen Raum, die anstelle von geparkten Autos auf Flächen des ruhenden Verkehrs errichtet werden. Pro Parklet werden üblicherweise ein bis maximal zwei Stellplätze neu genutzt. Die Parklets sollen einen offenen, hochwertigen, gut gestalteten und gepflegten Eindruck vermitteln. Mögliche Nutzungsformen für „Nachbarschaftsparklets“: z.B. Sitzgelegenheiten, Spielflächen, Pflanzbeete für das urbane Gärtnern, Kunstprojekte oder Versammlungsorte für die Nachbarschaft. Eine Nutzung als Abstellfläche für Fahrräder ist nicht vorgesehen. Eine gewerbliche Nutzung ist möglich. Eine gewerbliche Nutzung durch Gastronomiebetriebe („Gaststättenparklets“) ist möglich, wenn vor dem Betrieb wegen der erforderlichen Restgehwegbreite für den Fußgängerverkehr (von grundsätzlich 2,50 m) weniger als 1,2m Tiefe für eine Freisitzanlage zur Verfügung steht.

Hier wird schon gleich am Anfang und im Verlauf mehrfach die “Hochwertigkeit” als Anspruch betont. Das kennt man ansonsten nur aus ALDI-Prospekten, wo alles immer hochwertig ist. Hier sind schon ein mal alle Parklets verboten, wenn noch 1,20 Meter Gehwegbreite für Sitzgelegenheiten überbleiben.

Als ideale Gehwegmindestbreite gilt 2,50 Meter. Hier hält die Stadt Kiel also 1,30 Meter für ausreichend für Zufußgehende und hält es für unzumutbar, wenn die Gastronomie zusätzlichen Platz für eine Nutzung eines Parkplatz beantragt. “Antrag abgelehnt” heißt es dann sofort. Das heißt, der Platz für Zufußgehende wird per se als weniger wichtig angesehen, als der für parkende Autos. Eine Begründung sucht man in dem Text vergebens.

Im Weiteren beschränke ich mich nur auf die für mich kritischsten Punkte:

Nutzungs- und Gestaltungskonzeption

Die Planung ist von dem:der Antragsteller:in zu erstellen

o Umgebungsplan: ca. 100 m um das Parklet (Stadtgrundkarte) mit Angabe von Straße und Hausnummer

o Lageplan: M 1:100, direkte Umgebung (mindestens 10 m um das Parklet) mit dem geplanten Parklet sowie vorhandenen Bäumen, Schildern, Lichtmasten, umliegenden Hauseingängen und Zufahrten, Einbauten im Boden, Radwegen, Treppenvorsprüngen, genehmigten Freisitzflächen

o Konstruktionsplan: M 1:50, Grundriss, Ansichten aller Seiten und Schnitte mit Maßen sowie Visualisierungen (zur Darstellung im Ortsbeirat), Ergänzung durch Detailpläne M 1:10, sofern für das Verständnis notwendig

o Fotos: aktuelle, aussagekräftige Fotos von allen Seiten

Bereits beim Umgebungsplan rund um ein Parklet von 100 Meter in jede Richtung ist sehr anspruchsvoll. Und dann noch DREI weitere maßstabsgerechte Pläne (Lageplan, Konstruktionsplan, Detailplan). Hiermit dürften schon alle Normalsterblichen überfordert sein.

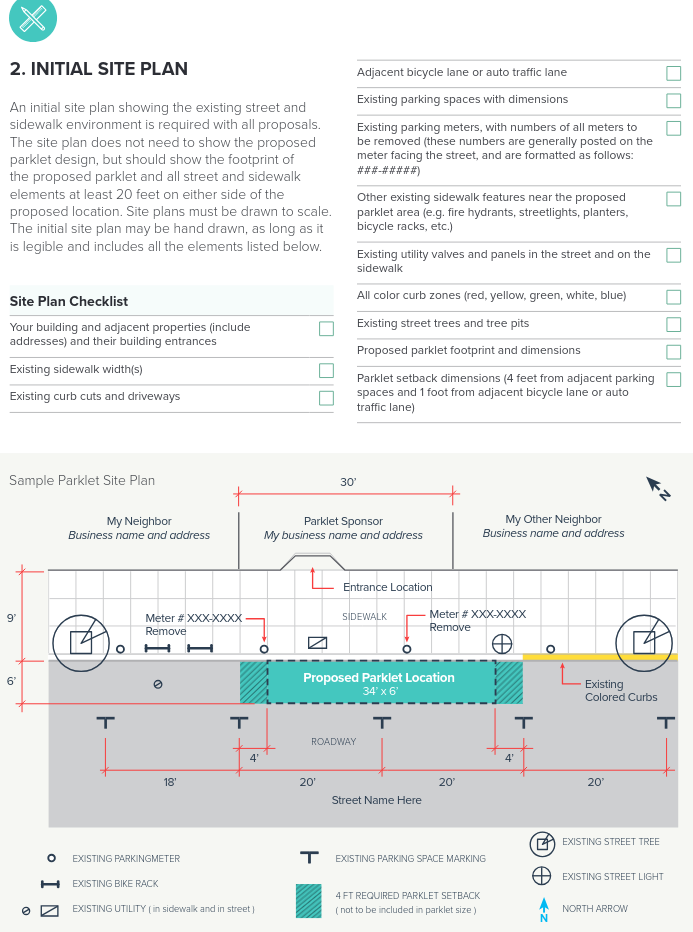

Der Goldstandard für Vorgaben für Parklets sollte das das San Francisco Parklet Manual sein. Dort wird lediglich 20 Feet (rund 6 Meter) als Draufsicht gefordert und Umgebungsfotos. Und lediglich maßstabsgerecht ist die Vorgabe:

Man darf ja auch nicht vergessen: Das ist kein Bauantrag, sondern sozusagen ein Vorentwurf, bei dem es nur um eine grundlegende Genehmigung geht. Ob das finanziert oder genehmigt wird ist zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unklar.

Gestaltung

Gestaltqualität

o Eine massive Erscheinung des Parklets soll vermieden werden. Die Bauteile des Parklets dürfen eine Höhe von 1,2 m nicht überschreiten. Es darf keine sicht- oder verkehrsbehindernden Bauformen bzw. Dimensionen aufweisen.

o Die Konstruktion und die Oberflächenmaterialien sollen wertig gearbeitet, eine gepflegte, gehobene Erscheinung besitzen und nachhaltig sein. Die Oberflächen sollen zudem gut zu reinigen sein und den Anforderungen im Freien (Sonne, Regen etc.) gut standhalten können. Der Aufbau muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik erfolgen.

o Die Einzelbauteile / Möbel müssen gestalterisch einen aufeinander abgestimmten Gesamteindruck (z.B. über Maße, Material etc.) aufweisen und sollen z.B. einer Möbelfamilie angehören.

o Die Farbigkeit soll möglichst zurückhaltend, dezent, unifarben sein. Grelle Farben sind zu vermeiden.

o Für das Design und die Konstruktion eines Parklets sollte eine fachkundige Person wie Architekt*in, Landschaftsarchitekt*in, Designer*in o.ä. hinzugezogen werden.

Der letzte Punkt macht noch mal den Anspruch. Die KI Mistral schätzt den Zeitaufwand auf 23 Stunden und Stundenlohn von mindestens 50 €. Das wären alleine 1150 € Ausgabe, die eine Initiative vorschießen müsste. Diese können nicht durch eine Förderung abgedeckt werden, da ja eine Förderung erst dann gewährt wird, wenn eine Genehmigung vorliegt. Und bevor keine Förderzusage vorliegt darf ein Projekt nicht angefangen worden sein.

Die Vorgaben machen auch deutlich, dass eine Abweichung von Planstandards zu einer Ablehnung führen können/werden.

Es folgen weitere, sehr detaillierte Vorgaben, die ebenfalls nicht begründet werden. ZB warum das Material Holz sein muss. In Berlin sind alle städtischen Parklets eher als Basis aus Metall:

Auch farblich würden Berliner Parklets in Kiel durchfallen:

Die Farbigkeit soll möglichst zurückhaltend, dezent, unifarben sein. Grelle Farben sind zu vermeiden.

Und auf Mastodon wies jemand schon auf diesen Absatz hin:

Für alle sichtbar ist ein Hinweisschild in einer Größe von maximal 15 x 40 cm anzubringen, das die für das Parklet verantwortliche Person oder Institution und eine E-Mailadresse, unter der diese täglich erreichbar ist, benennt.

Ich habe da mal um Kommentar vom Kieler Datenschutzbeauftragten gebeten. Die Stadt sagte mir ihre Regeln wären toll und man hätte auf jeden Fall an alles gedacht.

Beantragung

Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Widerruf erteilt.

Förderung

Parklets können im Rahmen des Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ gefördert werden.

Fazit

Ich muss sagen, ich bin schon richtig stinkig auf diese verabschiedeten Regeln, weil sie nicht nur schlecht gemacht sind, sondern weil sich die Stadt Kiel auch vollkommen einem Dialog verweigert hat, der angeboten wurde. Und fast sämtliche Kritik in den Wind schlug.

Die Regeln kommen einem Verbot von Parklets gleich. Sie sind nicht durchdacht und jenseits der Realität entstanden. Aber was soll schon dabei herauskommen, wenn man sich nicht für die jahrelangen Erfahrungen mit Parklets interessiert? Weder haben die Autor:innen verstanden, um was es bei Parklets geht, noch verstehen sie, wie ein Parklet als Idee entsteht und umgesetzt werden muss. Die Parklets, die diesen erschwerten Genehmigungsprozess durchlaufen haben, können jederzeit ihre Genehmigung widerrufen bekommen. Das Risiko trägt alleine die Antragstellerin. D.h. ggf. mal eben zigtausend Euro in den Sand setzen und dann noch die Förderung an Gemeinsam Kiel gestalten zurückzahlen. Letzteres findet übrigens nur noch alle zwei Jahre statt, weil die Förderung gekürzt wurde. Dafür wurden aber Reparaturen an Straßen aufgestockt.

Unter dem Strich können eigentlich nur noch Leute mit sehr viel Geld ein Parklet beantragen. Ich frage mich ja, welche schlechten Erfahrungen da zu diesem Quasi-Verbot geführt haben. Ich weiß nur, dass die Parklets Medusa- und Kaiserstraße beantragt und auch wieder abgebaut wurden. Ersteres von mir aus freien Stücken. Es kam zu keinen Unfällen oder Ähnlichem. Offenbar versucht man seitens der Stadt Parklets als Guerilla-Stadtplanung wieder einzufangen und zu verhindern, damit die Straße wieder ausschließlich den Autos gehört. Die müssen übrigens keine der Vorgaben erfüllen, weder von der Höhe, noch von der Farbe. Und es passieren JEDEN Tag Unfälle mit Autos, ohne das für die oder die Parkplätze Regeln verschärft worden wären.

Danke für Nichts liebe Stadt!

Korrektur 29.3.24: Das Papier ist noch nicht beschlossen, liegt am 1.4. dem Mobilitätsausschuss vor.